Zirkuläres Wasser, Zirkuläre Wertschöpfung, Cradle to Cradle, Kreislaufwirtschaft, Stoffstromtrennung, Grau- und Schwarzwasser; ressourcenorientierte Sanitärsysteme – alles neu oder was hat es damit auf sich?

Hier gibt es einen Einstieg zum Thema mit Basics und Wissenswertem. In folgenden Themen aufgeteilt findest du Informationen zu:

Was ist eigentlich zirkuläres Wasser? Hier mehr erfahren.

Mehr erfahren über Begrifflichkeiten und Definitionen.

Mehr erfahren über die Rolle von Normen und Standardisierungen.

Mehr erfahren über Digitale Dokumentation von Liegenschaften.

Mehr erfahren über European Product Declarations (EPD).

Mehr erfahren über Restwertbetrachtungen.

Wie viel Wasser verbrauchen wir täglich und welche Wasserqualitäten werden dabei unterschieden?

In Deutschland verbraucht jede Person im Durchschnitt ca. 125 Liter pro Tag. Dieser Pro-Kopf-Verbrauch teilt sich Schätzungen zufolge anteilig in folgende Nutzungszwecke auf: Baden, Duschen, Körperpflege (ca. 36 %), Toilettenspülung (ca. 27 %), Wäschewaschen (ca. 12 %), Geschirrspülen, Putzen, Garten (ca. 6 %) und Trinken und Kochen (ca. 4%).

Aufgrund unserer Infrastrukturen zur öffentlichen Wasserversorgung werden diese sehr unterschiedlichen Nutzungszwecke mit nur einer Wasserqualität bedient: Trinkwasser. Dieses qualitativ hochwertige Lebensmittel wird zudem nur ein Mal genutzt, denn es findet in der Regel keine Mehrfachnutzung oder Kreislaufführung statt. Das Prinzip des zirkulären Wassers setzt genau hier an: Differenzierung der Wassernutzungen und Wasserqualitäten und Schließung von Stoffkreisläufen.

Zirkuläres Bauen ermöglicht, Gebäude länger zu nutzen, kreislaufgerechte und schadstofffreie Gebäude für alle künftigen Generationen zu bauen und Ressourcen zu schonen. Bauteile können weiterverwendet und aus Bauabfällen neue Rohstoffe entstehen, um Primärressourcen und graue Energie zu sparen.

Dies passiert im Sinne der Circular Economy (Zirkuläre Wertschöpfung) – doch was heißt das überhaupt?

„Die Circular Economy ist ein Produktions- und Konsummodell, bei dem vorhandene Materialien und Produkte so lange wie möglich gemeinsam genutzt, geleast, wiederverwendet, repariert, aufgearbeitet und recycelt werden. Auf diese Weise wird der Lebenszyklus von Produkten verlängert.“

„Das Cradle to Cradle® Designprinzip hat die Natur zum Vorbild: Ziel ist es, nicht nur negative Einflüsse zu minimieren, sondern einen positiven Fußabdruck zu hinterlassen.“

Quelle: https://epea.com/ueber-uns/cradle-to-cradle

In den 1990er Jahren wurde das Designprinzip Cradle to Cradle® von Prof. Dr. Michael Braungart, William McDonough und EPEA Hamburg entwickelt. Grundlegend verfolgt es den Gedanken, dass jedes Material „von der Wiege bis zur Wiege“ unendlich im Kreislauf gehalten werden kann. Dazu braucht es innovative Produkte und Nutzungskonzepte. Das Konzept unterscheidet zwischen einem biologischen und technischen Kreislauf für Verbrauchs- und Gebrauchsprodukte. Nachwachsende und natürliche Materialien werden verbraucht und dienen anschließend als Kompost für die Produktion neuer Materialien. Gebrauchsgüter werden nach ihrer ersten Nutzungsphase sortenrein zerlegt und als Rohstoffe für neue Produkte genutzt.

Diese beiden Prinzipien gelten auch für Gebäude, die aus Bauteilen, Bauelementen, Komponenten, Produkten und Materialen bestehen, genauso für die Flächen, auf denen diese in ländlichen und urbanen Regionen stehen.

Dabei verfolgt zirkuläres Bauen drei zentrale Ziele:

Fangen wir „hinten“ an: Aktuell verursacht die Bauindustrie mehr als die Hälfte des Abfalls in Deutschland. Laut dem Statistischem Bundesamt fallen 54% des Abfallaufkommens in Deutschland als Bau- und Abbruchabfälle an – das waren 2018 knapp 230 Mio. Tonnen. Dabei werden nur ca. 18% der Bau- und Abbruchabfälle in Aufbereitungslagen hochwertig recycelt. Der Rest landet minderwertig als Schotter unter Straßen oder Gebäuden oder auf Deponien. Wie kann Abfall nicht nur reduziert, sondern als neue Ressource gesehen werden? Beim zirkulären Bauen werden aus Abfall neue Bauteile und Sekundärrohstoffe.

Quelle: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/09/PD23_N050_311.html

Viele Ressourcen sind endlich: Der Bausektor ist der ressourcenintensivste Wirtschaftszweig Deutschlands und hat somit einen beachtlichen Einfluss auf das Ökosystem. 22% der nicht recycelten Primärrohstoffe werden allein im Bauwesen verbraucht. Umgerechnet sind das knapp 325 Mio. Tonnen (Jahr 2014). Obwohl die Abfallhierarchie durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz vorgegeben ist, werden weiterhin viel zu viele Primärressourcen verbraucht und Materialien und Prozesse noch nicht zirkulär gedacht.

Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/themen/urban-mining-gueter-bauwerke-als-rohstofflager

Beim zirkulären Bauen gibt es Abfall an sich nicht mehr, denn auch die Bauteile und Materialien von Bestandsgebäuden können im Kreislauf weitergenutzt werden als sogenannte Urbane Mine (oder anthropogenes Lager). Bevor allerdings Gebäude abgerissen werden, um an die Sekundärrohstoffe zu gelangen (Recycling), sollte zuerst überprüft werden, ob das Bestandsgebäude erhalten bleiben kann. So können die verbauten Ressourcen weitergenutzt und die graue Energie der verbauten Material direkt im Gebäude gebunden bleiben.

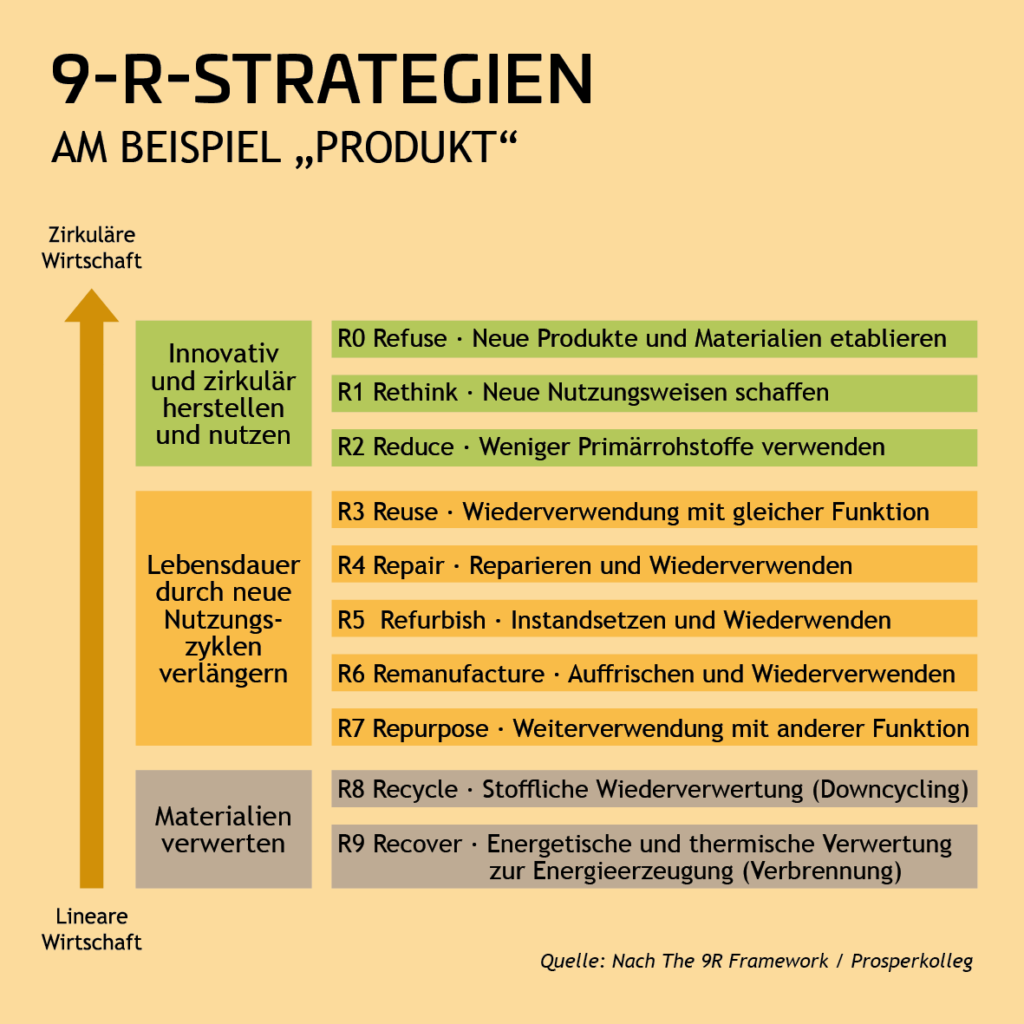

Wenn dies nicht der Fall ist, sollte nach folgenden Schritten im Sinne der Hierarchie der hochwertigen Anschlussnutzung entschieden, geplant und selektiv rückgebaut werden:

Quellen:

Nun folgen wir dem Kreislauf weiter zu neuen Gebäuden. Auch hier geht es darum, Ressourcen zu schonen und die graue Energie zu reduzieren. Bestandserhalt sollte hier die oberste Prämisse sein.

Zuerst ist es wichtig zu überlegen, ob überhaupt neu gebaut werden muss und wenn ja, ob es nicht ein passenden Bestandsgebäude gibt, das umgebaut werden kann.

In Deutschland gibt es ca. 15 Mrd. Tonnen Gebäudebestand , verbaut in 21 Mio. Gebäuden (im Jahr 2021) . Die öffentliche Hand besitzt im Bereich der Nichtwohngebäude fast überall mehr als 30% der Liegenschaften mit Ausnahme der Handelsgebäude. Bei Schulen und Kindertagesstätten liegt der Wert bei 90 %, bei, Sportgebäuden bei 38 % und bei Verwaltungsgebäuden bei 30 % . Damit hat die öffentliche Hand einen großen Einfluss, wie gebaut, saniert und erhalten wird.

Bauvorhaben, die neu oder als Umbau, Erweiterung oder Rückbau entstehen sollten so geplant werden, dass sie kreislaufgerecht sind. Kreislaufgerechte Bauweise fasst Herangehensweisen zusammen, die den Lebenszyklus eines Gebäudes verlängern und dafür sorgen, dass ein Gebäude nach der ersten Nutzungsphase in eine nächste übergehen kann (optimal) oder zumindest Bestandteile und Materialien wieder- oder weiterverwendet werden können.

Dazu zählen u.a.

Auch die Auswahl der Materialien und Baustoffe spielt eine große Rolle. Wichtig ist, dass diese kreislauffähig, gesund und ressourcenschonend sind und einen geringen Anteil an grauer Energie aufweisen.

Du möchtest mehr erfahren, dann könnten dich diese Themen interessieren: